In Norwegen, aber auch in anderen Ländern, entsteht momentan eine ganz neue Denkweise zum Thema Hausbau. Hierbei übernehmen die Hausbesitzer selbst die Verantwortung für Gestaltung und Bau jener Konstruktionen, die unsere modernen Erwartungen an Qualität und Komfort erfüllen. Durch Verwendung von Naturmaterialien und dem geistigen und körperlichen Mitwirken des Besitzers wohnt diesen Häusern ein Geist inne, der im sonst so modernen Wohnungsbau völlig verloren gegangen ist. Naturmaterialien sorgen dabei für ein optimales Innenraumklima, und Verwendung von lokalen Ressourcen im höchstmöglichen Maße trägt zur positiven Umweltbilanz dieser Häuser bei. Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Bauweise: Die finanzielle Erleichterung der Bauherren.

Von René J. Bakke, Redaktionsmitglied bei KULTURVERK und praktizierender Ökologe.

Übersetzt aus dem Norwegischen von Doris Wøhncke (Torsk Translations).

Originaltext in norwegischer Sprache bei Kulturverk.

Norwegens meistgelesener Artikel zum Thema Bio-Hausbau.

Wohnraum ist zu einem bedeutenden Posten in den persönlichen Finanzen von Privatpersonen geworden. Auch der Eintritt in den Immobilienmarkt wird immer schwieriger: Neubau wird durch komplizierte technische Vorgaben und labyrinthähnlichen Regelwerken, hohen Ansprüchen an Expertise, sowie steigende Kosten zunehmend schwieriger. Die technokratische Gesellschaft muss ständig neue Lösungen für Probleme finden, die wiederum nur aufgrund früherer Lösungen aufgetreten sind. Wir stehen einer Bewegung entlang einer Linie aus rationalen Denkweisen gegenüber, an der man ein Vergrößerungsglas auf einen kleinen, isolierten Teil eines großen Ganzen ansetzt – und auch nur an diesem kleinen Teil arbeitet. Ein ganzheitlicher Überblick entsteht hierbei nicht. Die Lösungen, die gefunden werden, sehen nur unter dem Vergrößerungsglas gut aus.

Neu zu denken bedeutet das, woran wir glauben, in Frage zu stellen, um so mit unbeschriebenen Blättern neu anfangen zu können, ganz ohne Grundvoraussetzungen. Der erste, natürliche Schritt, wenn man nichts mehr weiß, wäre dann, sich nach etwas umzusehen, woraus man ein Haus bauen könnte. Das Ergebnis würden dann natürliche Materialien sein, wie zum Beispiel Holzstämme, Erde, Stein, Lehm, Stroh, Torf usw. Es gibt viele Beispiele solcher Bauwerke, und sie sind inspirierende, architektonische Neuerungen.

Das Strohhaus in Wales

Die folgenden Bilder zeigen ein solches Haus mit einer Grundfläche von rund 70 m². Es wurde für etwa 140.000 (ca. 14.600 €) Norwegische Kronen in Wales gebaut. Es beinhaltet neben Wohnküche, Bad, Schlafzimmer und einer Galerie im Wohnzimmer auch einen Abstellraum. Das Haus wurde aus Naturmaterialien aus der Umgebung gebaut.

- Es wurde vom Hausbesitzer selbst gebaut

- Das Grundgerüst besteht aus Holzstämmen aus der Umgebung

- Die Wände sind aus aufeinander gestapelten Strohballen und einer Lage Kalkputz (Strohballen isolieren hervorragend)

- Das gesamte Haus verfügt über eine Fußbodenheizung aus einer zentralen Holzfeuerstelle

- Das Dach aus Strohballen, Erde und Grünpflanzen ergibt eine sehr gute, natürliche Isolation und verleiht dem Haus einen optisch passenden Charakter

Das Hobbithaus in Wales

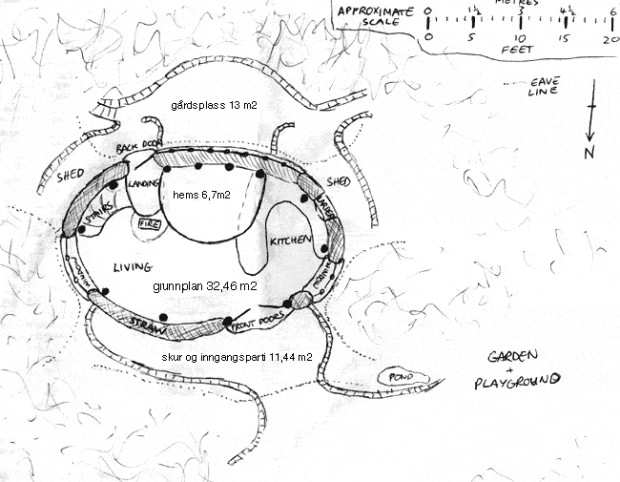

Die folgenden Bilder zeigen die Einrichtung eines weiteren Hauses in Wales mit einer Grundfläche von ca. 36 m² und insgesamt 40 m² Wohnfläche. Es wurde für insgesamt 30 000 Norwegische Kronen (ca. 3.200 €) gebaut. Es beinhaltet eine Wohnküche und eine Galerie im Wohnzimmer und wurde aus Naturmaterialien aus der Umgebung gebaut. Der Besitzer grub mithilfe einer Maschine an einem an einer Schräge gelegenen Grundstück einfach ein Loch in die Erde. Für das Grundgerüst nutzte er Bäume aus der Umgebung, für das Fundament nahm er Stein und Sand aus dem Loch. Die Wände stellte er aus Strohballen und Mörtel her. Die Bauzeit betrug rund vier Monate, oder 1000 bis 1500 Stunden tatsächlicher Arbeit.

- Das Haus wurde vom Besitzer selbst gebaut

- Das Grundgerüst besteht aus Holzstämmen aus der Umgebung

- Die Wände bestehen aus aufeinander gestapelten Strohballen und einer Schicht Kalkputz (Strohballen sind ein hervorragendes Isolationsmaterial)

- Das Dach aus Erde und Grünpflanzen verleiht dem Haus einen optisch passenden Charakter

Naturschutz durch Wohnen

Früher wurden alle Häuser aus Naturmaterialien aus der Umgebung gebaut. In Norwegen waren überblattende Blockhäuser, also Naturhäuser, Tradition. Das Bauen mit Naturmaterialien erlebt derzeit jedoch eine Wiedergeburt, von manchen auch Die Grüne Welle 2.0. genannt. Umweltschutz 2.0. zielt also darauf ab, neue Gesellschaften zu gründen, in denen eine umweltfreundliche Wirtschaft um die Bedürfnisse der Menschen herum gebaut wird. Es ist nicht die Rede davon, die Grundfeste eines Systems zu ändern, das im Grunde nur dafür erschaffen wurde, die Welt zu besteuern – so wie man im Naturschutz die letzten 30 bis 40 Jahre versucht hat – sondern etwas von Grund auf zu erschaffen, das den Menschen und die Natur im Fokus hat, kein System, und keine Ideologie.

Der Kern dieser Bewegung ist selbstversorgende, ökologische Gemeinschaften zu gründen, gerne Öko-Höfe oder Öko-Dörfer. Hier nehmen die selbstgebauten Naturhäuser eine entscheidende Rolle ein: Indem man auf die diese selbstgebauten Naturhäuser aus Materialien der Umgebung zu einem niedrigen Preis setzt, erreicht man:

- Finanzielle Entlastung für Individuum und Familie dank nicht benötigter oder nur geringer Baudarlehen

- Eine stabile finanzielle Situation ermöglicht besseren Zugang zu und mehr Zeit für eine lokale Selbstversorgung, sowie für Kontakt mit Familie, Gesellschaft und Umwelt. Eventuell auch Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln

- Politische Befreiung (eine Befreiung von der Abhängigkeit politischer Entscheidungen) – durch eine finanzielle Befreiung und evtl. Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln usw., unter der Voraussetzung, dass Geld und die Kontrolle über Ressourcen die Prämissen der Gesellschaft entscheidet

- Mehr lokale Entscheidungsgewalt vs. Zentrale/ staatliche Steuerung

- Weit weniger Verbrauch von Energie und Ressourcen, bei Nutzung lokaler Ressourcen (kürzere Transportwege verursachen weniger Abgase) und möglichst wenige verarbeitete Materialien

- In einer Welt, in der der Weltmarkt es unmöglich macht, herauszufinden, wie viel jeder Einzelne von uns von der Natur verbraucht, können wir so die Balance zwischen Mensch und Natur wieder ausgleichen. Die Ressourcen werden wieder lokal verwendet und die sozialen Relationen vor Ort werden wieder wichtiger. Ein Erblühen des Zusammenspiels von Mensch und Umwelt erfolgt, und Naturschutz als Zwang fällt weg.

Die spannenden Bauprojekte, die weiter oben vorgestellt wurden, zeigen also, dass es möglich ist, als Privatperson ein Haus zu bedeutend niedrigeren Kosten zu bauen, als der Markt uns liefern kann. Dies ist einer der Kernpunkte: Keine Revolution oder bahnbrechende Änderung ist je geschehen, ohne, dass etwas nicht zurückgehalten werden konnte, also einfach kommen musste. In einer Zeit wie unserer, wo alles vom Geld gesteuert wird, wird der Anspruch an solch eine große Änderung sein, dass sie sich finanziell für die Einzelperson lohnen muss. Ansonsten wird diese Änderung nie passieren. Aber diese Möglichkeiten bietet sich mit diesen Häusern nun. Viele sehen diese Bewegung deshalb nur als Anfang dessen, was sich zum zukünftigen Modell des Naturschutzes entwickeln wird. Indem sich der Fokus allein auf die eigene Ökonomie und deren Optimierung richtet, wird diese Veränderung sich auf die gesamte Gesellschaft ausbreiten können.

Technisches zum Naturhaus

Der Grund für die niedrigen Baukosten ist schlichtweg die Tatsache, dass die Häuser so einfach gestaltet sind, dass sie selbst gebaut werden können. Im Normalfall braucht mein einige Monate in der wärmeren Hälfte des Jahres, um ein solches Gebäude zu fertigen, meist nicht mehr als vier Monate. Außerdem werden natürliche Materialien genutzt, wie z.B. Stein, Holz, Stroh oder Lehm. So entsteht also ein Naturhaus, gebaut aus rein natürlichen Materialien, die atmen können und für ein gutes Innenklima sorgen. Die Isolationsfähigkeit eines 50 cm dicken Strohballen entspricht der von 30 cm Glaswolle.

Die Haltbarkeit der Häuser ist gut. Bisher sind keine Probleme mit Feuchtigkeit oder ähnlichem bekannt. Die ältesten entsprechenden Naturhäuser, die wir kennen, wurden aus Torf und Gras in der amerikanischen Prärie gebaut und hielten rund 100 Jahre.

Sofern man sich einen Patzer im Bauprozess erlaubt und so den Grundstein für ein späteres Feuchtigkeitsproblem legt, so bedarf es nicht viel mehr als einen Sommermonat und rund 5000 Norwegische Kronen (ca.520 €) für Heuballen. Die entsprechende Wand wird herausgebrochen und innerhalb von drei Wochen eine neue gebaut.

Finanzen für das Individuum und die Gesellschaft

Der Preis für ein Haus ist heute sehr hoch. Ein Grund hierfür ist die Expertise, die dem Bau zugrunde liegt. Tischler, Maurer, Architekten und viele andere, die beim Bau mitwirken, sorgen dafür, dass der Preis eines Neubaus sehr hoch angesetzt werden muss, da diese eine lange Ausbildung durchlaufen müssen. Das bedeutet auch, dass wichtige Jahre ihres Erwachsenen- und finanziell möglichst produktiven Lebens mit etwas verbracht werden, das kein direktes und greifbares Ergebnis liefert. Die somit verlorengegangenen Einnahmen, diese „Schulden“ also, müssen erstmal wieder aufgeholt werden.

Zu diesen individuellen Schulden kommen die Kosten hinzu, mit derer Ausbildungsinstitutionen gebaut und betrieben werden, in denen diese Experten ihre Ausbildung erhalten. „Unproduktive“ Baumasse, die unterhalten werden muss, Lehrer und Lehrmaterial u.v.m. kosten Geld. Diese „Schulden“ müssen dann wiederum von dem, was die ausgebildeten Tischler und Architekten mit den konkreteren Projekten in ihrem späteren und verkürzten Arbeitsleben erwirtschaften, wieder abbezahlt werden.

Dieses Schulden-auf-Schulden-Prinzip wird mit dem Bau der Naturhäuser vollständig umgangen, da diese einfach selbst gebaut werden können. Die Kenntnisse hierzu lassen sich in der Freizeit erwerben. Das Ergebnis ist, dass die Privatökonomie des Individuums verbessert wird und sich die Produktivität der Gesellschaft verbessert. Natürlicher, oder ökologischer Bau beinhaltet eine ganzheitliche Perspektive, bei der man sich neben dem Umweltschutz bewusst dahingehend entwickelt, optimale Verhältnisse zu schaffen und sich dem Gesamtthema von Grund auf nähert.

Naturkindergarten in Norwegen

In der Gemeinde Lunner, der Region Oppland, liegt der Naturkindergarten ‚Småtjern‘. Er wurde mit dem ganzheitlichen Gedanken an Mensch und Natur gebaut und besteht aus mehreren kleinen Aufenthaltsräumen, sowie Spiel- und Aktivitätsmöglichkeiten im Freien. Dies sind hervorragende Verhältnisse für die Kinder, die so ein geräumiges Wäldchen samt kleiner Sprungschanze, Gemüsegarten, Draußenküche, Wetterstation in den Bäumen, Grillhütte und vieles mehr zum Spielen haben. Die Kinder erhalten so die Gelegenheit sich und ihre Fertigkeiten in einer natürlichen Umgebung und mit spannenden Aktivitäten spielerisch zu entwickeln. Dies regt nicht nur die Entwicklung der Kinder auf bestmögliche Art und Weise an, sondern legt auch den Grundstein für ihr Verhältnis zur Natur, und die Möglichkeit sie später zu schützen.

Das Konzept erlaubt vier Vollzeitstellen auf einem 2000 m² großem Waldstück, das sonst ungenutzt geblieben wäre. Die erste Einheit wurde vor 13 Jahren gebaut und der Kindergarten seitdem kontinuierlich zu einem nachhaltig genutzten Waldstück erweitert. Es wird stetig an einem neuen Element gearbeitet.

Es gibt keinen Grund seine Kinder nicht in diesen Kindergarten zu schicken. Jedoch könnte so manches Elternteil Probleme bekommen, die Kinder am Nachmittag davon zu überzeugen, mit nach Hause zu kommen. Man kann sich kaum eine bessere Umgebung für ein Kind vorstellen. Dieser Kindergarten ist auch der einzige Kindergarten in der Gegend, der eine Warteliste hat.

Dem Kindergarten wohnt ein außergewöhnlich hoher Grad an Aufgeklärtheit inne. Der Kindergarten hat sogar Klimaquoten gekauft. Nicht etwa um den negativen Effekten fossiler Energien entgegenzuwirken, sondern um andere Akteure daran zu hindern, sie zu kaufen und zu missbrauchen. Kulturverk hat schon früher darüber berichtet, wie Geld mit fiktiven Lösungen verdient wird, während andere sich von ihrer Verantwortung freikaufen.

Bautechnik

Die erste Hütte im Naturkindergarten ‚Småtjern‘ wurde vor 13 Jahren gebaut und steht seitdem ohne Probleme. Sie ist 50 m² groß und kostete damals 120.000 Norwegische Kronen (heute ca.12.500 €). Das Grundstück wurde von Hand ausgegraben und alle Baumaterialien, samt Torf für Wände und Dach, wurden von Hand hochgetragen. Es wurden etwa 60 Tonnen Torf verbraucht.

Der neuere Aufenthaltsraum, ebenfalls 50 m² groß, wurde vor 11 Jahren gebaut und kostete damals 200.000 Norwegische Kronen (heute ca. 21.000 €). Als Inspiration diente die nordsamische Bauweise. Auch hier wurde der größte Teil der Arbeit von Hand getätigt und das Baugrundstück wurde manuell ausgerichtet und vorbereitet.

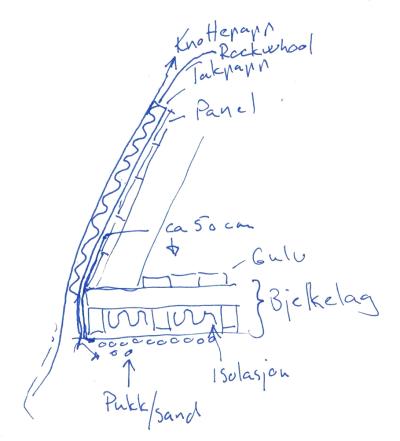

Beide Torfhütten sind leicht aufzuwärmen und halten die Wärme gut, da Torf sehr gut isoliert. Beide verfügen im Inneren über Mineralwolle in der Decke um Kondensation zu vermeiden.

Keines der Bauten benötigt im Grunde die Stützbalken, die senkrecht zur Decke mitten im Raum stehen und die Dachkonstruktion stützen. Die Konstruktionen sind beide so gebaut, dass sie im Winter auch größere Schneemengen tragen können – ganz ohne die Stützbalken. Sie wurden aus Sicherheitsgründen, wegen der Kinder, zusätzlich eingebaut.

Die wasserdichte Membran wurde unter die gesamte Konstruktion gelegt und wurde an den Außenwänden 50 cm hochgezogen. Die Dachpappe geht bis zur Erde, wie man auf der Zeichnung erkennt. Die äußere Noppenbahn, die direkten Kontakt zum Torf hat, geht etwa 50 cm tief in die Erde, sodass Wasser hier mindestens in diese Tiefe gehen muss.

1) Der Boden wurde mit Schotter und Sand (Drainage) ausgerichtet. 2) Die Membran wurde draufgelegt. 3) Das Fachwerk wurde direkt auf die Membran gelegt und besteht aus 2 x 4 Zoll Balken über Kreuz. 4) Isolation von 20 cm wurde auf den Boden gelegt. 5) Die Oberdecke des Bodens sind Bohlen.

Mit nur 50 m² Grundfläche steht die Konstruktion von alleine sehr stabil auf dem drainierten Untergrund und hat somit keinen Bedarf für eine Grundmauer oder eine Verankerung.

Weitere Naturhäuser in Norwegen

In Norwegen wurden schon ganze Einfamilienhäuser aus Strohballen und Lehm gebaut. Der Grund dafür war hauptsächlich das Interesse für die technologischen Herausforderungen, sowie das Erforschen der Möglichkeiten, die die Materialien bieten. Zudem gab es den Wunsch, ein gutes Innenklima, sowie einen niedrigen Energieverbrauch zu erreichen. Geringe Baukosten waren ein eher untergeordnetes Ziel, wobei der Wunsch nach Kostenkontrolle von Anfang an eine Rolle gespielt hat.

Strohhaus in Knapstad in Østfold

Das Strohhaus erstreckt sich über vier Halbetagen und ist größtenteils in den Fußabdrücken der alten Scheune gebaut worden, die vorher hier stand. Von innen lässt sich die Baukonstruktion, die von außen mit Strohballen bedeckt ist, gut erkennen. Von außen sind die Strohballen nochmal mit Kalkputz versehen, von innen wurde mit Lehmputz gearbeitet. Die Außenseite wurde von polnischen Arbeitern verputzt, die die Fassade aus eigener Erfahrung heraus mit Kaninchendraht und Holzdübeln verstärkt haben. Der Lehmputz an der Innenseite der Wände wurde mit zerhackten Halmen und Kleiefasern von Ultramatter vermischt. Dem Feinputz wurde Mehlkleister im Verhältnis 1:15 Liter beigefügt.

Kleines Strohhaus in Nesodden am Oslofjorden

Dieses Haus wurde 2002 gebaut und bedurfte schon seit 2004 keinerlei Reparationen. Der naturbelassene und unbehandelte Lehmputz hat sich im Fjordklima sehr gut gehalten. Meerwasser spritzt nur wenige Meter am Haus vorbei, jedoch nicht senkrecht darauf. Würde Meerwasser genau auf das Haus treffen, würde es den unbehandelten Lehmputz abtragen.

Lehm- und Strohhaus in einer Siedlung

Strohbau in der Praxis

In Norwegen werden jährlich einige wenige Stroh- und Lehmhäuser gebaut. Es ist nicht bekannt, wie viele genau. Es gibt hierzu einiges an Literatur, und eine gute Informationsquelle stellt die Norwegische Strohbauvereinigung dar. Im Sommer habe ich an einem Kurs auf dem Skuterud Hof teilgenommen, wo Knut Hjelleset einer lernwilligen Gruppe half, innerhalb von fünf Tagen alle Innenwände eines 20 m² großen Hauses aufzustellen, inklusive einer kleinen Galerie. Die Teilnehmer wurden von Daniel Koot und Yrian Bühler angeleitet, die selbst schon Erfahrung mit dem Bau solcher Häuser haben und die man für solche Projekte kontaktieren kann.

Mischen von Putz

Putz herzustellen ist gar nicht mal so einfach. Man muss wissen, was man tut und die Rohmaterialien sollten am besten schon ein Jahr im Voraus vorbereitet werden. Es wird Blaulehm, Sand, Stroh, Pferdemist und Wasser benötigt. Der Blaulehm ist leichter zu verarbeiten, wenn man ihn ein Jahr vor der Verarbeitung ausgräbt und er im Spätherbst friert – er platzt dann auf und liegt schon dort, wo er später gebraucht wird. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Der Pferdemist, der im Kurs verwendet wurde, war noch nicht „tot“, aber das hat nichts zu sagen. Man kann genauso gut Pferdemist verwenden, der schon einige Zeit gelegen hat und ausgetrocknet, also endgültig „fertig verarbeitet“ ist. Hochqualitativer Kuhmist ist eventuell sogar besser geeignet, falls man darauf Zugriff hat. Es gibt verschiedene Meinungen zu Putzmischungen, besonders, was den Mist betrifft. Hier zählt Erfahrung mehr als alles andere, und man muss den Verstand einschalten. Hier sollte man nicht herumexperimentieren, oder etwa kreativ werden. Grundsätzlich ist die wichtigste Zutat für ein gutes Ergebnis Geduld – reichlich Geduld, gutes Wetter und stabiles Gerüst.

Ähnliche Artikel (auf Norwegisch)

Å skape byggverk som er på parti med livet

Tre velmente råd for de nye natursamfunnene

Åtte praksiser som undergraver skapelsen av levende nabolag

Ansprechpartner bei Fragen zu Bau mit Stroh und Lehm:

Daniel Koot und Yrian Bühler – beide geboren und aufgewachsen in Norwegen. Sie wohnen in Vestfold und Nesodden.

Knut Hjelleset – auch bei Bauprojekten. Er steht zu Besichtigungen des im Text vorgestellten Hauses auf dem Skuterud-Hof in Nesodden zur Verfügung.

E-Mail: knut.hj@gmail.com

Handy: 92 28 45 82

Aktuelle Kurse

Knut Hjelleset veranstaltet Kurse im Strohbau von Mittwoch, 15. Juli bis Sonntag, 19. Juli. Sie sind für jeden offen, jedoch muss man sich anmelden. Es wird keine Vorerfahrung vorausgesetzt. Nimm bei Fragen zu diesem oder zukünftigen Kursen gerne Kontakt auf.

E-Mail: knut.hj@gmail.com

Handy: 92 28 45 82

Der Kurs beinhaltet alles von der Herstellung von Strohwänden, bis hin zum Verputzen mit Lehm – man lernt alle drei Schichten zu verputzen. Es werden vermutlich auch verschiedene Arten von Feinputz ausprobiert. Zusätzlich werden Exkursionen zu anderen Strohhäusern unternommen, u.a. auch zu den Mikrohausprojekten in Nesodden wo einige Häuser schon fertig, andere aber noch im Bau sind.

Links und Quellen:

Norwegische Erd- und Strohbauvereinigung. Es werden Newsletter, sowie Kurse und Besichtigungen angeboten.

Ein zentrales Netzwerk von Architekten mit Fokus auf ökologischen Bau und ökologische Materialien.

Eine unvollständige Liste ökologischer Häuser rund um die Welt, sowie entsprechende Projekte:

Så fascinerende 🙂

Tusen takk for det.

😊Hilsen Hekwos